Fino al 9 settembre Palazzo Medici Riccardi a Firenze celebra il genio artistico di Giovan Battista Foggini con una grande mostra monografica ideata e curata da Riccardo Spinelli con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi, in occasione del terzo centenario della morte dell’artista.

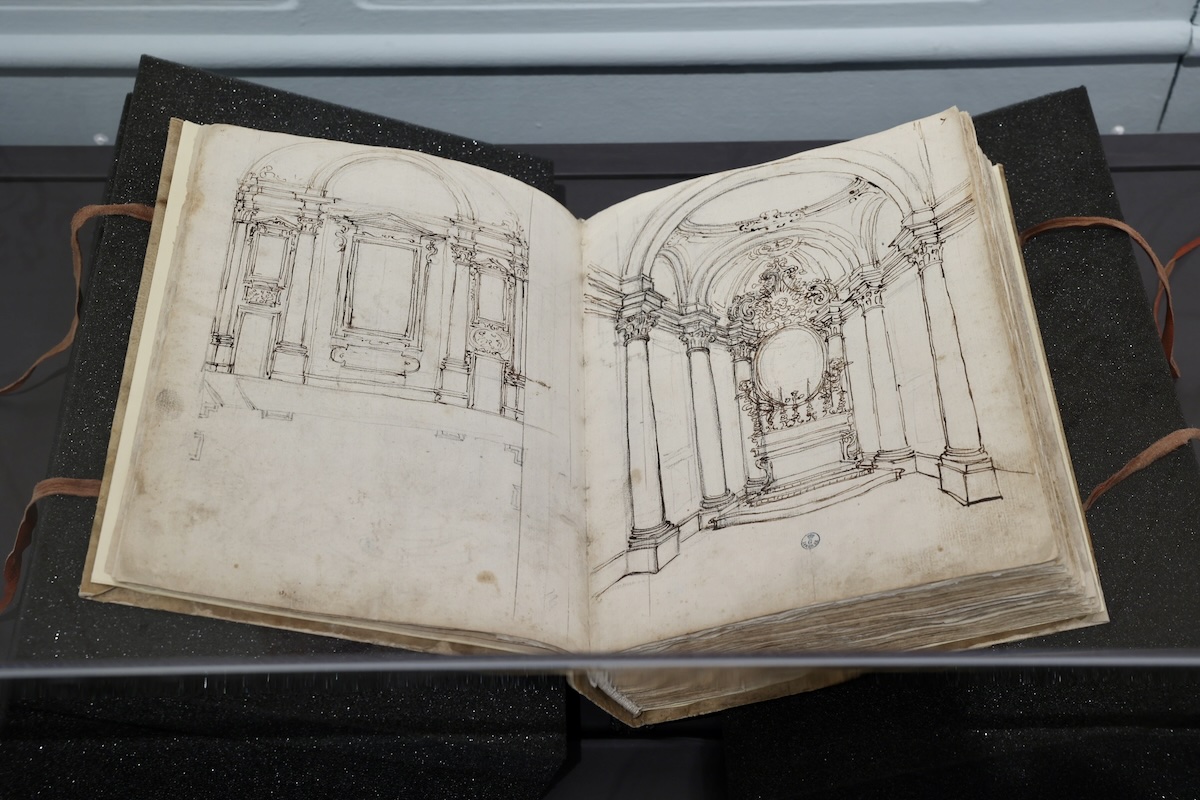

Con oltre 80 tra sculture, disegni e manufatti, la mostra ripercorre la carriera di Foggini, formatosi a Roma presso l’Accademia Medicea fondata da Cosimo III de’ Medici e divenuto, una volta rientrato a Firenze, scultore granducale, architetto di corte e direttore delle Manifatture di Galleria destinate dal principe alla produzione di meravigliosi oggetti a intarsio di pietre dure e in metalli preziosi.

Il suo stile, caratterizzato da un linguaggio tardo-barocco influenzato dall’arte romana e uno stile magniloquente ha definito l’immagine della Firenze di fine Seicento, Foggini con la sua opera “interdisciplinare”, ha finito per plasmare il linguaggio artistico della Firenze tardo-medicea.

“Il terzo centenario della morte di Giovan Battista Foggini – spiega il curatore della mostra Riccardo Spinelli – avvenuta a Firenze il 12 aprile 1725, fornisce l’occasione per una retrospettiva monografica che intende far meglio conoscere, oltre il ristretto giro degli specialisti, questa personalità artistica che permeò di sé molti dei campi dell’espressione figurativa della Firenze degli ‘ultimi Medici’, qualificandosi alla stregua di un Bernini ‘cittadino’, attivo in ambito non soltanto locale quanto toscano. Questa mostra dunque, nella sua ricchezza, rappresenta un tributo concreto alla conoscenza di Foggini, un doveroso omaggio della città di Firenze a questo protagonista assoluto, per oltre un cinquantennio, della scena artistica locale”.

Il percorso della mostra

La mostra si apre con opere relative all’attività giovanile dell’artista, segnata dalla formazione a Roma presso l’Accademia fondata da Cosimo III, con disegni e lavori in terracotta come Il mito di Pigmalione, presentato all’Accademia di San Luca nel 1673, una Crocifissione con dolenti modellata a Roma e poi fusa in bronzo al rientro a Firenze, la Strage dei figli di Niobe del 1674 e altri rilievi collocabili in quel periodo: Porsenna libera Clelia e le compagne dalla prigionia, la Sacra famiglia e il Ratto di Proserpina agli inferi, questi ultimi due del Museo Nazionale del Bargello.

Segue una sezione dedicata alla scultura in bronzo, in cui si possono ammirare numerosi bronzetti ispirati alla letteratura antica, in particolare alle Metamorfosi di Ovidio, indicativi della scelta cultura letteraria dell’artista come dei suoi committenti, tra i quali si annovera il Granduca Cosimo III che ebbe modo di farne dono di alcuni all’Elettore del palatinato, suo genero avendone sposata la figlia Anna Maria Luisa.

Un altro settore della mostra ospita i lavori usciti dalle Manifatture di Galleria, che celebra l’attività di Foggini come responsabile dell’invenzione di tanti meravigliosi lavori realizzati dalla “Real Galleria e Cappella” (dal 1694). In mostra, il celebre Tavolo intarsiato in pietre dure di Palazzo Pitti e una serie di reliquiari sontuosi in bronzo, ebano e argento, straordinari per qualità tecnica e valore simbolico. Completano la sezione due bronzi tardi eseguiti per Anna Maria Luisa de’ Medici: Il Battesimo di Cristo (1723–24) e David e Golia.

La sezione L’Antico e il Re Sole testimonia il prestigio internazionale dell’artista grazie alle commissioni ricevute da Luigi XIV di Francia, il Re Sole: in mostra L’Arrotino e Il Cinghiale, repliche da celebri sculture antiche delle collezioni medicee, inviate a Versailles nel 1684. In mostra anche una versione in porcellana del Laocoonte capolavoro ellenistico ritrovato a Roma nel 1506.

Il percorso si conclude con una sala dedicata ancora alla presentazione di alcuni capolavori usciti dalle Botteghe di Galleria, fra cui una strepitosa cassetta intarsiata proveniente dal Minneapolis Institute of Art.