È il 1972 quando Clelia Marchi, contadina mantovana, perde il marito Anteo in un incidente stradale. Dopo una vita passata insieme, la guerra, la miseria e il duro lavoro nei campi ma anche la gioia di una famiglia numerosa, con otto figli di cui quattro morti di malattia in tenera età, come spesso accadeva una volta, Clelia adesso è sola.

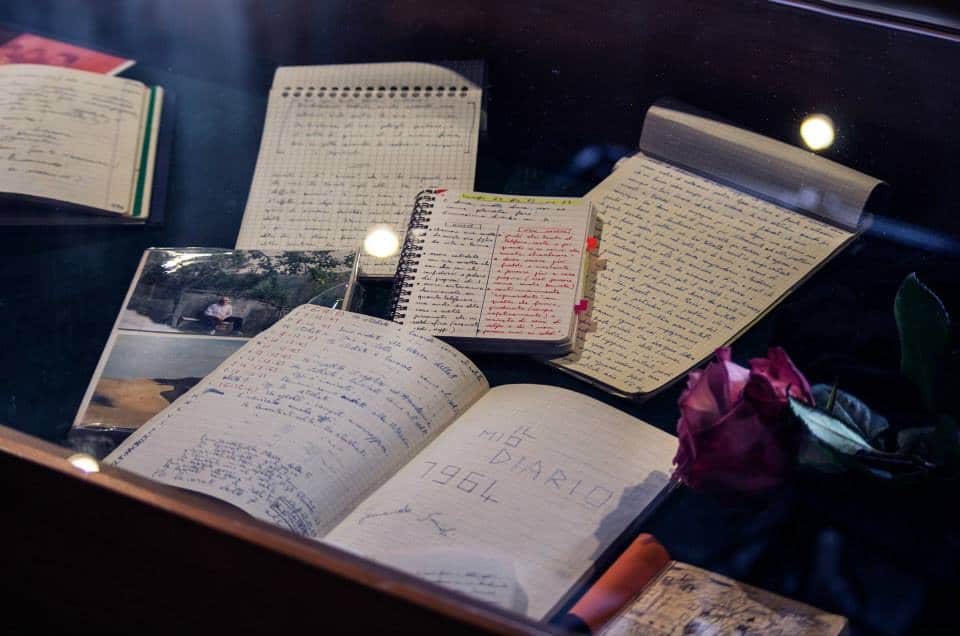

Le notti sono interminabili, il letto è vuoto e la casa è troppo silenziosa: per ingannare la solitudine e addomesticare il dolore Clelia inizia a scrivere, a riannodare il filo della sua esistenza e del suo amore per il marito. Lei, che ha frequentato la scuola solo fino alla seconda elementare, non si lascia spaventare dalla pagina bianca: la sua prosa è un fiume in piena, con cui riempie un quaderno dietro l’altro.

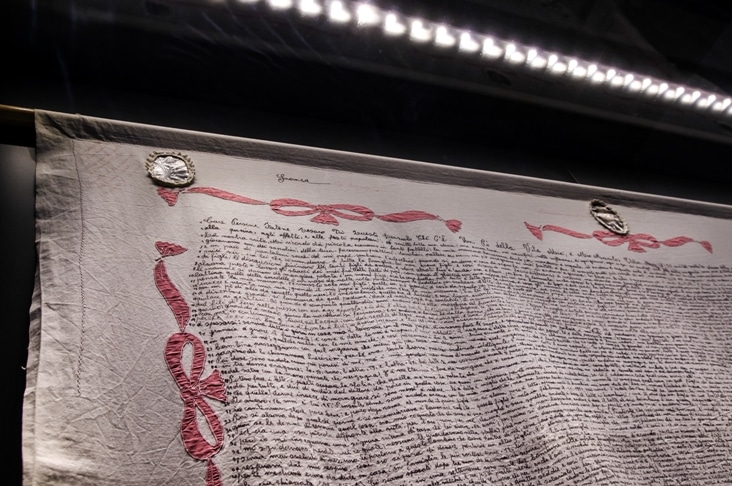

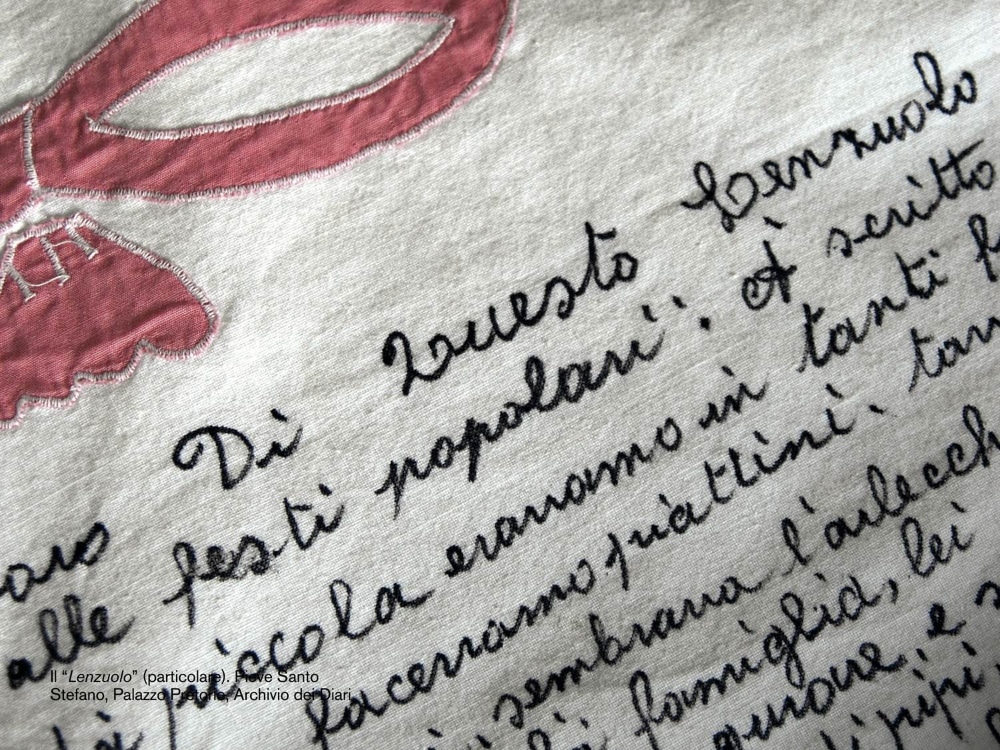

Poi una notte si ritrova senza carta e allora prende dall’armadio un lenzuolo ricamato, uno di quelli del suo corredo buono di ragazza, e inizia a comporre il suo capolavoro. “Le lenzola non le posso più consumare col marito e allora ho pensato di adoperarle per scrivere”, spiega Clelia che un po’ in italiano, un po’ in dialetto e un po’ in poesia affida a quel pezzo di stoffa lungo due metri tutta la sua storia, promettendo che non dirà “gnanca na busia”, neanche una bugia.

Il lenzuolo trova casa nell’Archivio dei diari

“Care persone fatene tesoro di questo lenzuolo che c’è un pò della vita mia”, queste le parole con cui Clelia inizia il suo racconto sul lenzuolo: impieghierà due anni a finirlo. A Poggio Rusco, il paese dove è nata e dove ha trascorso tutta la esistenza, l’opera monumentale di Clelia inizia a diventare famosa, finché il sindaco non le consiglia di portarla nel posto giusto: l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.

È l’inverno del 1986 quando Clelia arriva nel borgo in provincia di Arezzo dove dal 1984 si raccolgono le storie autobiografiche ed epistolari degli italiani, con il suo lenzuolo sotto il braccio, come racconta il fondatore dell’Archivio, il giornalista Saverio Tutino. “Era venuta in treno fino ad Arezzo. Era scesa dalla corriera, con l’aria compunta e festosa delle donne già avanti negli anni, che hanno trascorso una vita intera senza mai uscire dal loro comune di nascita. Un viso bello, incorniciato da una capigliatura canuta e ben pettinata, le trecce attorcigliate, gli occhi sfavillanti. Portava l’età indefinita di una capofamiglia contadina vestita bene per una cerimonia” scrive Tutino.

Il lenzuolo di Clelia diventa così il simbolo dell’Archivio diaristico e poi anche un libro, “Gnanca na busia”, pubblicato dalla Fondazione Mondadori nel 1992: è un successo editoriale e viene ristampato più volte.

Clelia Marchi: la voce al femminile del mondo contadino

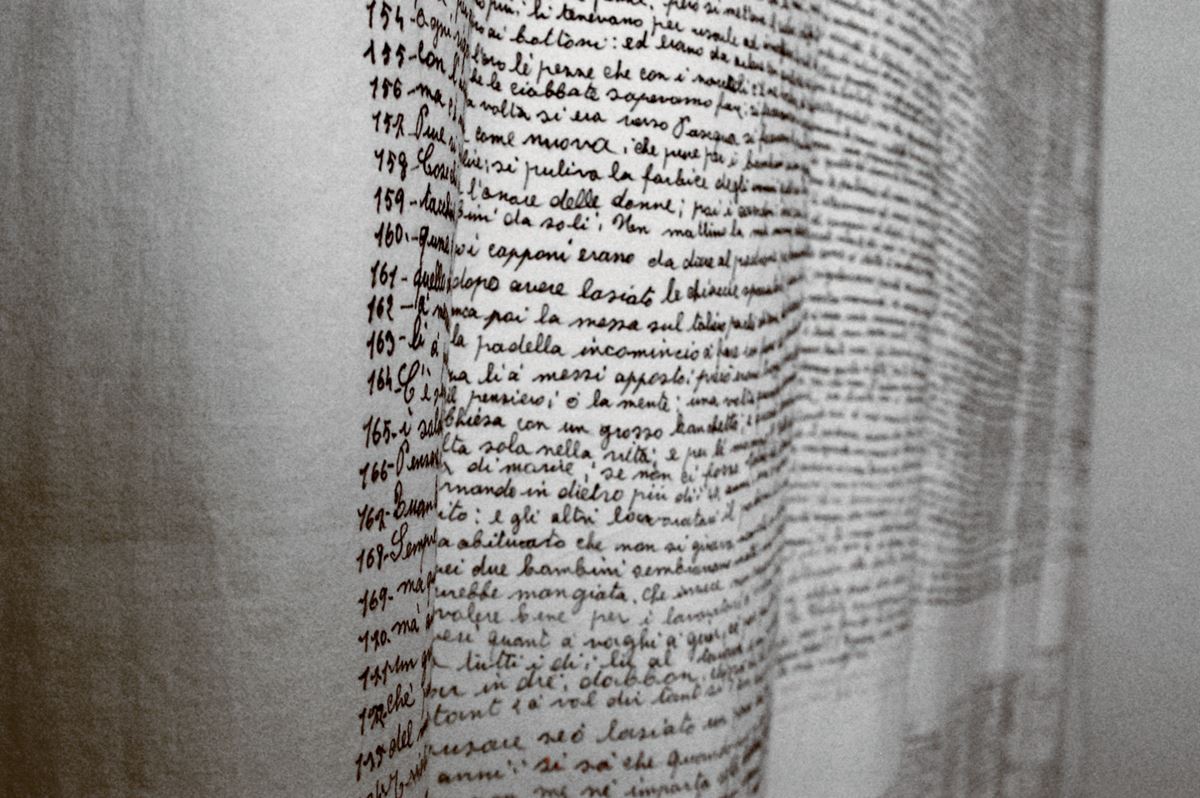

Il lenzuolo è composto da 185 righe, numerate una per una, in cui Clelia parte dalla sua infanzia, fatta di lavoro nei campi e povertà: è una bambina che va a scuola solo in inverno, con gli zoccoli ai piedi e il cappotto rammendato, e aiuta la famiglia a lavorare la terra. Si mangia solo polenta, perché costa poco, poi scoppia la Prima Guerra Mondiale e aumenta persino la miseria: per comprare il cibo servono le tessere annonarie, si vive con la paura dei bombardamenti.

Poi però arriva l’amore. Clelia conosce Anteo, un bel ragazzo con gli occhi azzurri, quando ha appena 14 anni e a 18 lo sposa. Sono poverissimi, “avevamo solo: 25. lire e 25. chili di farina, 3 tovalie vecchie e un po’ di piatti vecchi” scrive lei, però si vogliono bene, arrivano i figli, insieme superano i lutti e gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale.

“Essere felici non è facile, mi sento molto vecchia, ò vissuto sempre in campagna, là mia vita è stata tanto faticosa; e dura; con mio marito ci siamo tanto amati” scrive Clelia, e chissà se si rende conto che raccontando la sua vita ha reso una testimonianza semplice eppure toccante di un mondo contadino che non oggi non esiste più e ha dato voce a un’intera generazione di italiane.

Oggi il suo lenzuolo è esposto nel Piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano e la storia della sua autrice è stata letta da migliaia di persone.