Il Vocabolario del fiorentino contemporaneo è un progetto dell’Accademia della Crusca, di cui una porzione rilevante è accessibile in forma di banca dati nel sito dell’Accademia, che contiene attualmente più di 3600 schede, ma se ne prevedono a lavori ultimati circa 6/7000. Nel sito è dispobile per chi ne fosse interessato anche il saggio “Parole di Firenze” che raccoglie una scelta di circa 900 lemmi. Siamo andati a intervistare la Dottoressa Matilde Paoli per scoprire il “dietro le quinte” di un lavoro così complesso e allo stesso tempo affascinante.

Gentile Dottoressa Matilde, come si procede nella realizzazione di un vocabolario di questo tipo? Quali sono le vostre fonti?

Le fonti primarie del nostro lavoro sono donne e uomini che hanno vissuto e vivono a Firenze, in particolare nei quartieri di Santa Croce, San Frediano e Rifredi, e che molto generosamente hanno dato il loro tempo e raccontato le loro esperienze ai diversi ricercatori che li hanno intervistati. Ma alle spalle delle inchieste, che comunque rappresentano la base della costruzione, c'è stato un lungo lavoro di preparazione e documentazione. Le inchieste proponevano, come spunto per le interviste, liste di parole raggruppate per ambiti semantici (la casa, il cibo e le bevande, il lavoro, le età della vita, il tempo meteorologico, il paesaggio...). Queste liste sono il frutto dello spoglio di un vocabolario ottocentesco di impianto manzoniano, che proponeva l'uso di Firenze come modello per l'italiano, e di tutti i repertori vernacolari pubblicati fino all'anno 2000; nonché di atlanti linguistici e letteratura vernacolare. Inoltre, visto il particolare status che caratterizza la varietà tradizionale fiorentina rispetto all'italiano, abbiamo anche sottoposto preliminarmente la lista a un confronto con alcuni dizionari di lingua, in modo da escludere ciò che fosse risultato coincidente con l'italiano.

Una domanda forse ovvia, com'è il fiorentino contemporaneo? Ci sono parole o modi di dire nuovi che avete inserito da poco? Com'è cambiato il modo di parlare dei fiorentini?

Naturalmente il fiorentino è sottoposto, come le altre varietà, alla "pressione" della lingua, ma forse la coscienza della vicinanza ad essa fa sì che si eserciti di meno una censura che invece opera più intensamente su altre varietà. Il fiorentino contemporaneo è forse fatto più di modalità comunicative che di singole parole, sta in modi come Ma che/icché tu dici? In esclamazioni come Bah!, Sìeh! Borda!; in richiami come Da' retta! In usi di morfologia diversa come per esempio nell'uso di leggano, vedano, sentano per l'indicativo in luogo di leggono, vedono, sentono; nell'uso del rafforzamento sintattico per l'iniziale di un infinito in dipendenza della preposizione di: cerca di venire pronunciato cerca di vvenire.

Per il lessico più che novità si possono indicare parole resistenti, che continuano cioè a mostrare un alto grado di vitalità intergenerazionale, ma che non possono essere considerate “italiane” a tutti gli effetti: si pensi a odori nel senso di ‘erbe aromatiche per fare il battuto’, sìstola ‘tubo di gomma per annaffiare’, bandone ‘saracinesca’. Come esempio di innovazione si può poi segnalare che tra i giovani fiorentini sta cadendo in disuso fare forca per ‘marinare la scuola’, che viene progressivamente sostituito da boscarsela. Teniamo conto comunque che il nostro lavoro, almeno per adesso, si è mosso sul fronte della tradizione, tanto è vero che i nostri interlocutori per le inchieste sono di fatto anziani.

Parliamo di anglicismi, la lingua italiana ne è piena, come si pone la Crusca di fronte a questa 'tendenza' del parlato contemporaneo?

Premetto che non posso parlare a nome dell'Accademia, ma a titolo personale. Posso però enumerare le iniziative e gli interventi che il sito della Crusca, della cui redazione faccio parte, testimonia e mette a disposizione. Il primo intervento "di peso" in proposito si deve all'allora presidente Francesco Sabatini che già nel 2007 dette vita all'iniziativa chiamata "Piazza della lingue d'Europa" volta alla salvaguardia e alla promozione del multilinguismo dell'Unione Europea. In seguito, cito solo alcuni esempi, la presidente Nicoletta Maraschio è intervenuta nel dibattito riguardo alla possibilità dell'uso esclusivo dell'inglese in alcune facoltà universitarie. Altre iniziative sono state prese successivamente e l'attuale presidente Claudio Marazzini è particolarmente impegnato su questo fronte: anche per sua iniziativa è attivo presso l’Accademia della Crusca il gruppo “Incipit”, che si prefigge di monitorare i forestierismi nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana e prima che prendano piede, in modo da proporre eventuali alternative. Non c'è un atteggiamento di ostruzionismo cieco di fronte ai prestiti da altre lingue, sarebbe antistorico e soprattutto antiscientifico (il contatto e lo scambio tra lingue diverse è alla base dell'evoluzione linguistica), ma l'impegno perché si acquisisca piena consapevolezza della tradizione culturale e delle potenzialità di cui è ricca la nostra lingua.

Per informazioni:

http://www.accademiadellacrusca.it

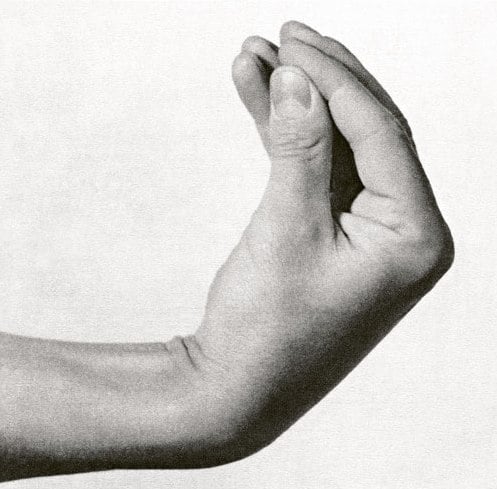

L'immagine è tratta dal Supplemento al dizionario italiano di Bruno Munari